作物の栄養生理と養分吸収(花き)

花きは種類が多く、それぞれの特性も異なったものが多い。また品種・作型・栽培様式が多種多様であるため、施肥法・施肥量もそれぞれ異なる。しかし、施肥管理における基本的な考え方として、作物の全生育期間を通して作物が必要とする養分を必要な時期に供給し、効率的に養分吸収させることが重要である。また、肥料成分は水に溶けたイオンの形ではじめて作物に供給されるため、土壌診断は土壌溶液を分析して適正値を求めるべきであるが、現状では土壌(風乾土)を分析し、根に供給される養分を間接的に求めることが多い。そのため、土壌(陽イオン交換容量)によって塩類の吸着保持能が異なるため、施肥量も一律でないことを認識する必要がある。作物の施肥基準では、本県の主要産地における平均的な施肥量を記しているが、施肥にあたっては、それぞれの土壌条件等を踏まえた施肥管理が必要である。

切花類

切花に用いられているものは、種類も多く、施肥量はカーネーション・バラのように多肥栽培のものから、コスモス・ケイトウなどのように極めて少肥栽培のものまである。そのため、種類・生育ステージ別の養分吸収特性に応じた施肥管理が重要であり、種類別の養分吸収パターンを把握する必要がある。

- バラ・ガーベラなど(連続採花型)

定植後摘心をくり返し行って、花を咲かせずに株養成をする期間以外は、長期間にわたって年6~7回の採花をくり返すタイプで、コンスタントに養分を吸収するのが特徴である。生育好適濃度を維持するように、定期的に追肥を行っていく。

バラは一般に多肥栽培の傾向が強く、施設栽培では養分流亡も少ないので養分過剰害や塩類集積が問題となる。特に、改植時大量に施用している堆きゅう肥(主に牛ふん原料)は塩類・リン酸集積の原因になっているため、適正施用に努める。また施肥量は、前述のとおり陽イオン交換容量(CEC)の違いによって好適レベルが異なるため、ほ場別の陽イオン交換容量を把握しておく必要がある。土壌養分の好適範囲として、pH5.5~6.5、EC0.3~0.6mS/cm、可給態リン酸20~100mg/100g、石灰飽和度48%、苦土飽和度17%、カリ飽和度6%を目安とする。 - キク(二度切り)・カーネーションなど(複数採花サイクル型)

採花を2回以上くり返し、二山型の養分吸収パターンをくり返すのが特徴である。

キクの二度切り栽培は、栽培期間が9カ月と長く、特に第1回切花後の芽立ちをよくする必要があることから、土壌・施肥管理が重要となる。養分吸収のピークが2回現れることから、この吸収パターンに合う施肥法としては、緩効性肥料+有機ペレット肥料、緩効性肥料+液肥、液肥主体の施肥方式が適する。有機ペレット肥料の置肥は、低温期に効果がやや遅れてくるので注意する。 - 秋ギク・ストック・アスターなど(短期山型)

3~4カ月の栽培期間に、一山型の養分吸収パターンを示す。

秋ギクにおける窒素吸収量は、定植から発蕾まではほぼ直線的に増加し、それから開花期にかけてやや低下する。したがって、草丈を大きくし、ボリューム充分な切花を得るためには、定植から発蕾期にかけて窒素供給量を増やし、発蕾期以後は窒素供給量を下げて窒素の吸収を制限すればよい。生育後期に窒素を施用すると、花の日持ちが低下するうえに、白さび病などの病害も発生しやすくなり、高温期には花腐れが発生しやすくなる。

ストックの養分吸収パターンは、生育初期の吸収量は少ないが、発蕾時から窒素・カリ・石灰の吸収量が多くなり、開花時からの窒素吸収は減少する。また、窒素より石灰の吸収量が多いこと、生育後半にカリの吸収量が多いことが特徴的である。 - トルコギキョウ・スターチスなど(尻上がり型)

生育初期の養分吸収は少なく、中期から後期にかけて尻上がりに吸収が増加するタイプで、初期の肥効は少なくてよく、後半に充分な肥効が発現できる施肥方式が向いている。この吸収パターンに合う施肥方式としては、緩効性肥料+有機質肥料、緩効性肥料+液肥、液肥主体が適する。

トルコギキョウは、特に生育初期の濃度障害に弱いため、この時期の肥料濃度を低く維持することがポイントである。 - 球根切花

花を咲かせる程度の栄養は球根が保持しているので、土壌から吸収する養分はほとんど利用されていないといわれてきたが、品目によっては必要養分のいくつかを土壌からの養分に依存するものがあることがわかってきた。

チューリップの養分吸収特性は、萌芽前の発根期にも窒素とリン酸を多く吸収している。萌芽後、窒素・リン酸・カリの吸収量を急激に増し、開花時に最大となる。開花後の球根肥大期にも吸収が行われ、この時期給水が少ないと球根肥大が著しく劣る。カルシウム・マグネシウムの吸収量は、萌芽後、緩やかに増加し、開花後漸減する。

テッポウユリの養分吸収特性を見ると、カリがきわめて多く吸収されている。また、リン酸を除く各養分とも花芽分化期にかけて急激に増加した後、生育中期に一度減少するが、発蕾期にかけて再び増加し窒素を除き開花期に最大となる。生育初期に養分吸収のピークがあることから、基肥主体の施肥管理が取られている。

フリージアでは、カリ・窒素の吸収量が多くリン酸が少ない。窒素・カリは生育に比例して吸収されるが、窒素は定植後生育初期に吸収量がきわめて多く、その後定植6~8週目に大きく減少するが、その後再び増加と減少を繰り返すという特異的な吸収経過を示す。 - 枝物類

土壌の肥沃度や気象条件・標高差・夏季の気候による差が大きい。平坦地域の肥沃な条件では標準より2割程度減肥し、逆に高標高地域の痩地では2~3割増施する。

隔年から2~3年に1回の切枝では、花芽の安定的な着生を図るため、切取り年に窒素を減じ、リン酸とカリを増施する。

施肥時期は、基肥を2~3月に施用し、追肥は5~6月までとし、8月以降の施肥は避ける。特に、ハナウメ・ハナモモ・ユキヤナギなどの遅伸びは切枝品質を落とすので注意する。

鉢物類

鉢物類は限られた用土で栽培され、かん水による流亡も多く、施肥成分には敏感である。肥培管理の原則は、多すぎず、少なすぎず、変動を小さくがポイントである。吸収パターンや吸収特性に対応して行うことが重要である。

また、かん水方法の違いによって肥培管理も大きく異なる。上面給水ではかん水により大量の肥料成分が流亡するので、基肥に緩効性肥料が使用され、追肥を置肥や液肥で施用する。用土からの溶脱は赤土よりもピートモスが多いため、pH調整済みのピートモスを主体とした市販用土の場合は、肥培管理を続けるうちにpHが大きく低下するので注意する必要がある。鉢内用土の養分分布も偏在がある。底面給水では上層に硝酸態窒素・マグネシウム・カルシウムが集積し、ECも上層ほど高くなり、下層ほどカリの蓄積が大きい。手かん水ではそれほどの偏在は見られない。

底面給水におけるマット給水は鉢内水分の変化が上面給水の場合とほぼ同じであるため、施肥の考え方も異なるところはほとんどないが、ひも給水は溶脱がないため施肥量を控えるなどの調整が必要である。シクラメンでは、樹液(汁液)診断に基づいた施肥管理をすることで良品質の鉢物生産が可能である(栄養診断の項参照)。

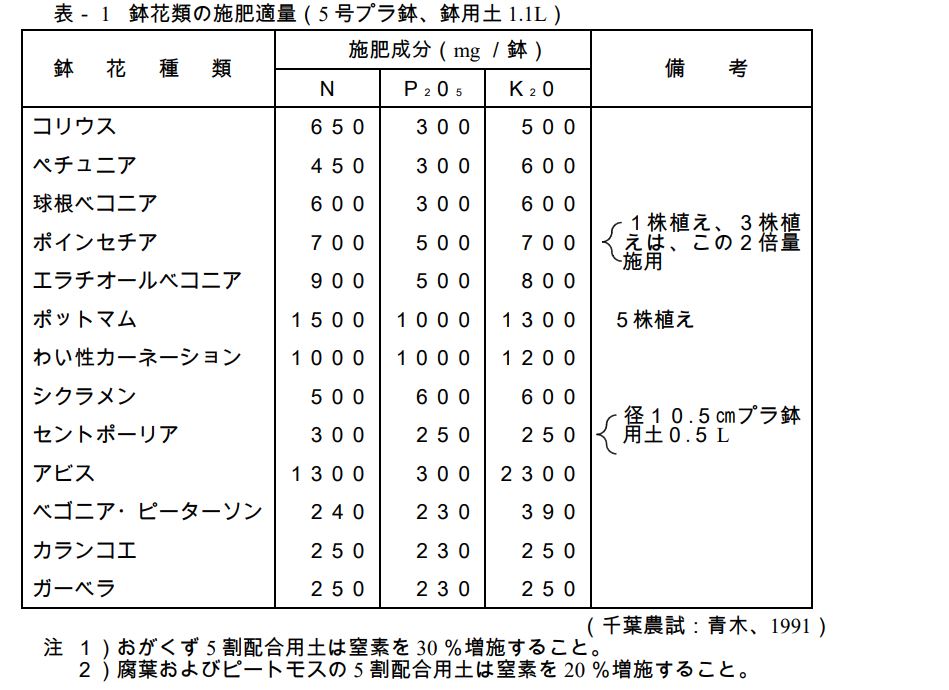

鉢物花きの施肥量は、鉢用土の種類・生育期間・鉢の大きさ・品種などによって異なるが、上面水における概ねの目安は表-1のとおりである。

球根類

- グラジオラス

施肥要素として窒素の効果が顕著で、リン酸を加えると効果が高まる。また、窒素過多になると奇形になったり根の発達を悪くし、生子の着生も減少する。カリの効果は明らかでないが、過多になると窒素の吸収が減る傾向を示すので留意する。球茎の三要素含有率は、窒素1.82~1.99%、リン酸0.22~0.31%、カリ0.49~0.57%である。

球茎の肥大、充実は開花から1~2カ月後であるから、生育状況により追肥が必要である。しかし、施肥時期が遅いと遅効きになるので注意する。 - スイセン

窒素肥料の多少と球根腐敗の関係が大きく、たい肥など有機物を多く施用すると、球根は肥大するが腐敗球を増す。したがって、有機質肥料は前作に十分施用しておくとよい。化学肥料主体で、黒ボク土では全量基肥とし、沖積土ではリン酸を全量基肥、窒素とカリの20%を3月に追肥する。有機物の多い土壌では、ネダニの発生も多くなるので注意する。

お問い合わせ

農政部技術支援課

電話 027-226-3070